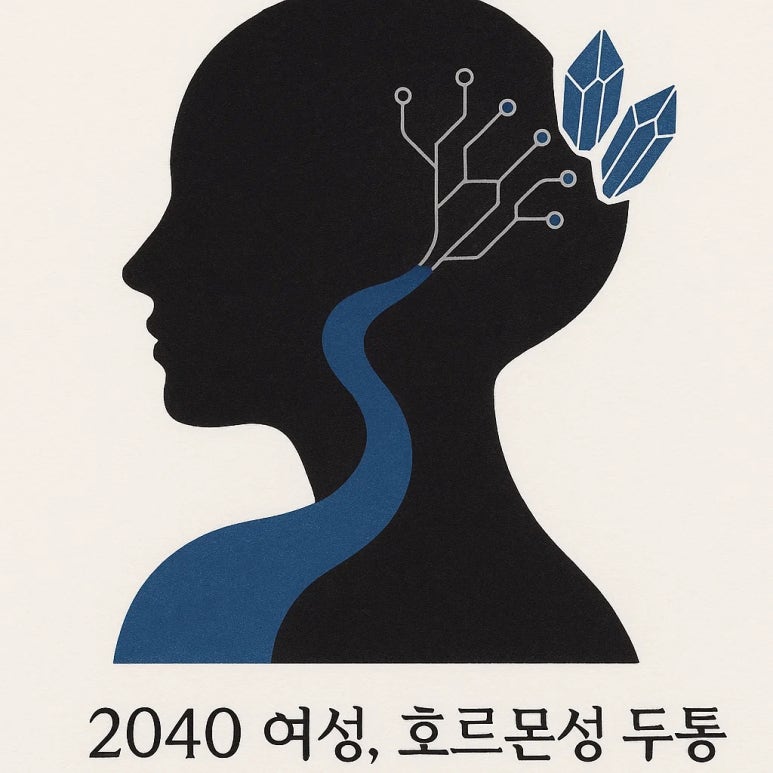

생리 때마다 찾아오는 두통, 범인은 뇌와 호르몬의 불협화음

|

"생리 3일 전부터 어김없이 머리가 깨질 것 같아요. 이지엔6 같은 약을 먹어도 그때뿐이고, 이제는 속까지 쓰린 기분이에요." |

많은 여성이 매달 비슷한 시기에 찾아오는 두통으로 고통받습니다. 단순한 피로나 스트레스 때문이라 여기고 진통제 한두 알로 넘기기 일쑤지만, 어떤 이들에게는 그마저도 듣지 않는 지독한 통증으로 찾아옵니다.

|

[CASE] 30대 중반의 그래픽 디자이너 C씨 역시 그런 경우였습니다. 중요한 마감일이 겹치는 월말이면 어김없이 나타나는 편두통 때문에 중요한 순간에 집중력을 잃는 일이 잦았습니다. 그녀가 상비약처럼 복용하던 이부프로펜 계열 진통제는 더 이상 뚜렷한 효과를 보이지 못했습니다. |

이처럼 생리 주기에 맞춰 명확한 패턴을 보이는 두통을 '월경성 편두통' 또는 '호르몬성 두통'이라 부릅니다. 이는 단순한 통증 문제가 아니라, 우리 몸의 정교한 호르몬 시스템이 보내는 하나의 신호일 수 있습니다.

|

[주목해야 할 단서] 만약 이 두통이 단순 근육 긴장 문제라면, 스트레칭이나 마사지로 호전되어야 합니다. 하지만 주기성 두통은 그렇지 않은 경우가 많다는 점에서 문제의 본질이 다른 곳에 있음을 짐작할 수 있습니다. |

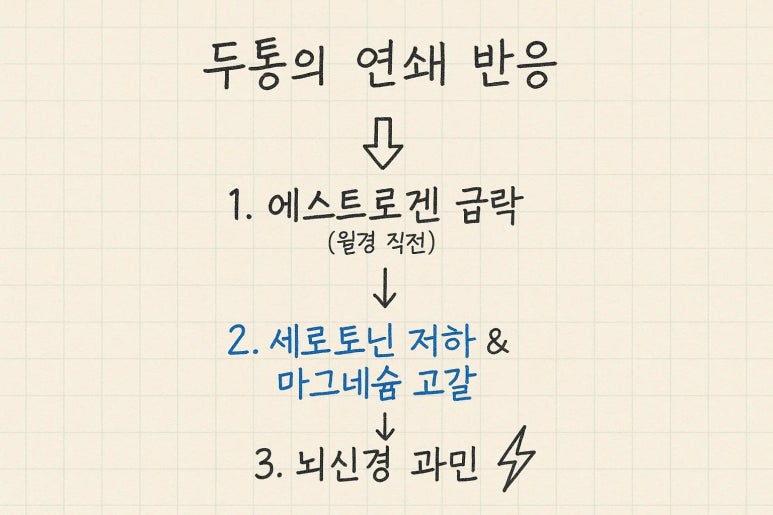

핵심 용의자는 여성호르몬인 '에스트로겐'입니다. 배란기 정점을 찍었던 에스트로겐 수치는 월경 직전, 마치 롤러코스터처럼 급격히 하강합니다. 바로 이 '에스트로겐 절벽'이 두통의 방아쇠를 당기는 것입니다. 에스트로겐은 뇌에서 행복 호르몬이라 불리는 '세로토닌'의 분비를 조절하는 중요한 역할을 합니다. 에스트로겐 수치가 떨어지면, 세로토닌 농도 역시 함께 감소하게 됩니다.

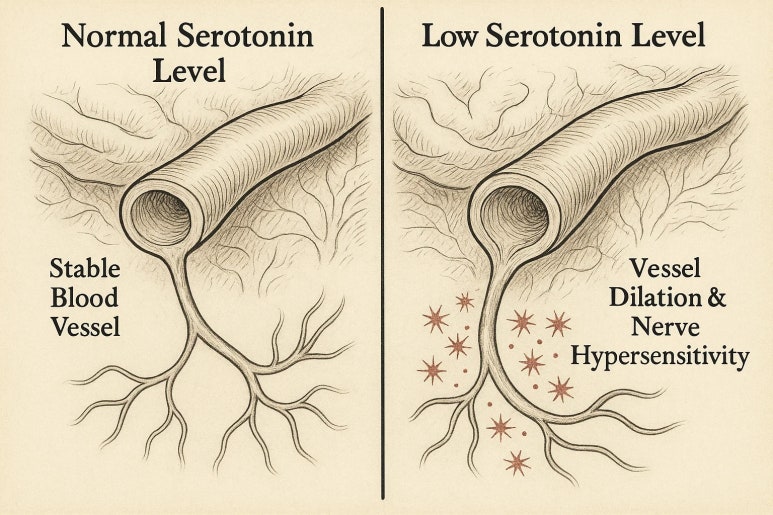

세로토닌은 혈관의 수축과 이완을 조절하고 통증을 제어하는 데 핵심적인 역할을 하는 신경전달물질입니다. 세로토닌 수치가 낮아지면 뇌 혈관이 비정상적으로 확장되기 쉬워지고, 통증에 대한 민감도는 극도로 예민해집니다. 이것이 월경 직전 유독 머리가 욱신거리고, '호르몬성 편두통' 환자들이 빛이나 소리 같은 외부 자극에 민감해지는 이유입니다.

이 상황은 마치 '댐의 수위 조절 장치가 고장 난 것'과 같습니다. 평소에는 댐(뇌)이 적절한 수위(세로토닌)를 유지하며 안정적으로 통증 신호를 관리하지만, 에스트로겐이라는 핵심 제어 시스템이 흔들리자 작은 비(자극)에도 쉽게 홍수(두통)가 나는 상태가 되어버린 것입니다.

여기에 또 다른 공범이 있습니다. 바로 '마그네슘'입니다. 에스트로겐은 체내 마그네슘 농도 유지에도 관여하는데, 에스트로겐 수치가 떨어지면 마그네슘의 흡수율이 낮아지고 소변을 통한 배출은 늘어납니다. 실제로 월경성 편두통을 겪는 여성들의 적혈구 내 마그네슘 수치가 그렇지 않은 여성들보다 유의미하게 낮다는 연구 결과도 있습니다.

마그네슘은 '천연 진정제'라 불릴 만큼 신경의 흥분을 가라앉히고 근육을 이완시키는 중요한 미네랄입니다. 마그네슘 부족 증상 중 하나로 두통이 꼽히는 이유도 이 때문입니다. 마그네슘이 부족해지면 뇌신경은 작은 자극에도 쉽게 흥분하고, 이는 두통을 더욱 악화시키는 요인이 됩니다.

결국 생리 두통 원인은 '에스트로겐 급락'이라는 도화선에 '세로토닌 저하'와 '마그네슘 결핍'이라는 두 가지 요인이 동시에 작용하며 만들어내는 복합적인 결과물인 셈입니다. 월경 3-5일 전 에스트로겐 급락 시작 → 1-2일 후 세로토닌 저하로 예민도 증가 → 월경 시작 직전 마그네슘 결핍 심화 → 극심한 PMS 두통 발생.

|

[참고: 한의학적 관점] 한의학에서는 이러한 현상을 '혈허(血虛)' 즉, 몸의 영양 물질과 혈액이 부족해져 뇌를 충분히 자양하지 못해 생기는 '두풍(頭風)'의 일종으로 해석하기도 합니다. 《동의보감》은 '혈(血)이 부족해지면 머리가 어지럽고 아프다'고 하여, 단순히 통증을 누르는 것보다 몸의 근본적인 자원을 채우는 것의 중요성을 강조합니다. |

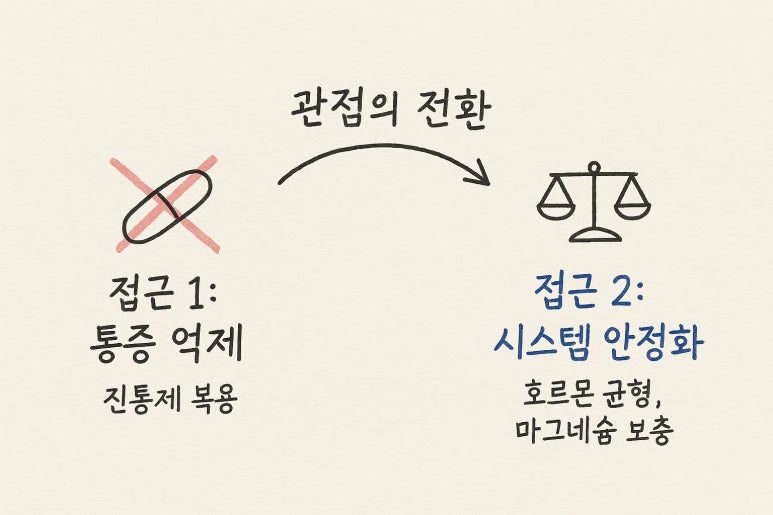

그렇다면 이 지긋지긋한 두통의 고리를 끊기 위해 우리는 무엇을 할 수 있을까요? 진통제에만 의존하는 생리통 완화법 대신, 우리 몸의 호르몬 균형을 안정시키는 방향으로 관점을 전환해볼 필요가 있습니다.

|

[새로운 질문] 이 새로운 관점을 이해했다면, 이제 우리가 던져야 할 질문은 '어떤 진통제를 먹어야 할까?'가 아닙니다. 대신 '나의 신경-호르몬 시스템을 안정시키기 위해, 주기적인 에스트로겐 변화의 충격을 완화할 방법은 무엇일까?' 와 같이 더 근본적인 질문을 던질 수 있게 됩니다. 이것이 바로 진짜 변화의 시작입니다. |