차가운 음식 먹으면 배탈 나는 이유?

아이스라떼 한 잔, 왜 그날 저녁 배가 무너질까

오후 3시, 차가운 한 모금.

5시 무렵 배가 서서히 조여 오고, 7시에 첫 통증.

그날 밤 화장실 두 번, 다음 날 아침 한 번.

“따뜻한 차를 마신 날은 멀쩡해요.”

검사는 늘 정상인데, 온도가 바뀌면 결과가 달라진다—이것이 이야기의 출발점이다.

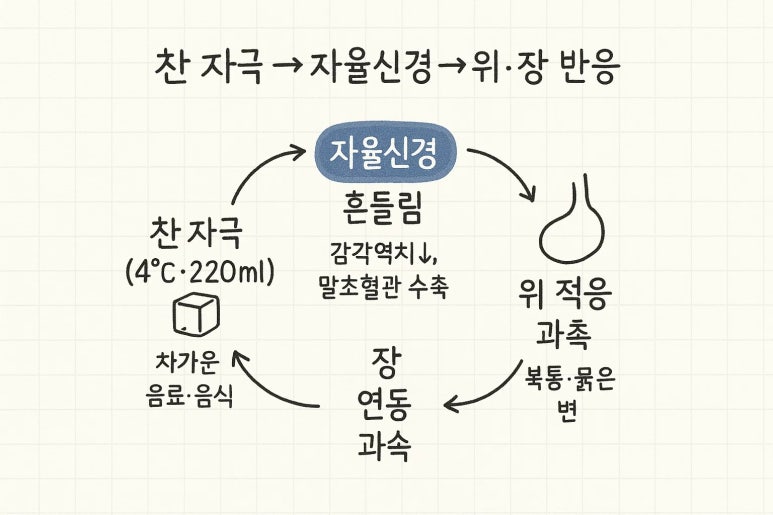

차가운 액체가 들어오면 장벽의 감각역치가 낮아지고 연동이 요동친다.

위는 받아들여 부풀어야 할 순간에 오히려 수축 쪽으로 기울어 더부룩함을 만든다.

말초 혈관은 잠시 수축하고 점막 방어선도 헐거워진다.

민감한 사람—IBS/기능성 소화불량, 장내미생물 불안정, 낮은 기초대사—에겐 이 변화가

복통·팽만·묽은 변으로 증폭된다.

같은 220ml라도 4℃와 미온수는 몸 안에서 다른 사건이다.

라벨은 많다. IBS, 기능성 소화불량, 원발성 월경통.

각 라벨은 약(지사제·소화제·NSAIDs)으로 불길을 낮춘다.

하지만 매번 같은 장면이 재생된다면, 우리가 놓친 것은 작동 원리다.

여기서는 이렇게 본다: 온도 항상성 취약형.

냉자극 → 자율신경 흔들림 → 위 적응 저하/장 연동 과속 →

하복부 혈류 감소 + 통증전달물질 우세.

여기에 유당불내성·카페인·수면 부족 같은 개인 변수가 더해지면

저녁마다 복통·설사·생리통의 연쇄가 완성된다.

라벨을 바꾸는 것이 아니라, 모델을 바꿔 본다.

한의학의 언어로는 비위허한·한응어혈.

소화의 불씨가 약한 화로에 얼음 조각이 떨어지면 불길이 꺼지고 연기만 남는다.

서양의학의 언어로는 감각신경 역치 저하, 평활근 과수축, 국소 혈류 감소,

그리고 일부에선 장 장벽 취약(타이트정션 불안정)이다.

두 언어는 다른 길로 들어가 같은 장소에서 만난다.

따라서 개입의 방향은 명확하다—불씨를 키우고 혈류를 풀어주는 쪽.

음식은 따뜻하게, 음료는 미지근하게, 복부는 온열로.

필요하면 비위를 덥이는 한약(이중탕·향사육군자탕 등)과

생리통엔 온열·순환을 돕는 처방을 맞춘다.

이것은 “평생 금지”의 목록이 아니라, 내 불씨가 감당할 수 있는 온도와 타이밍을

다시 배우는 훈련이다.

하루 5줄 기록으로 시작하자

시간 / 먹은 것·온도 / 배 느낌 / 배변 / 기분.

- 물·차는 미지근하게, 하루 1.5L를 자주·조금씩.

- 채소·단백질은 가볍게 데움, 냉장 디저트는 실온 10분.

- 아침·저녁 복부 온찜질 15분(생리 전후 20분).

- 커피는 식사 후 천천히. 아이스가 필요하면 양을 절반으로.

- 4℃·220ml 같은 ‘차가운 사건’을 기록해 미온 대조와 비교한다.

- 3일 뒤 노트를 펼치면, 당신의 몸이 쓰는 온도의 언어가 보일 것이다.

- 그때부터는 “찬 것 = 절대 악”이 아니라, “내 불씨를 먼저 생각하는 선택”이 가능해진다.