"변비약 안먹으면 대변을 자주 못봐요" 만성 약물 의존성 변비

"약 안 먹으면 배가 돌덩이처럼 딱딱해져요. 일주일도 못 버텨요."

40대 후반의 한 여성은 아침마다 작은 노란 알약, 둘코락스를 꺼냅니다.

5년째 반복된 의식이죠.

약을 먹으면 밤늦게 화장실에 갈 수 있지만,

안 먹으면 하복부가 묵직하게 부풀고, 가스가 차서 앉아 있기도 불편합니다.

옷 허리선은 점점 조여 오고, 체중계 숫자는 2~3kg씩 늘었습니다.

출근길 지하철 안에서도 복부 팽만감이 답답함으로 다가옵니다.

이 여성의 패턴을 수치로 보면 명확합니다.

약 복용 시 평균 10~12시간 후 배변,

변의 양은 많지만 수분이 적고 굳습니다.

미복용 시 5~7일 무변,

복부둘레는 3~4cm 늘어납니다.

둘코락스(비스코딜)는 대장 점막을 자극해 배변 반사를 유발하는 ‘자극성 하제’입니다.

문제는 이런 자극이 장의 자율적 운동 대신

"외부 신호"에만 반응하게 만든다는 점입니다.

식이섬유·유산균·걷기 운동을 병행해도 효과는 제한적이었습니다.

그리고 가스 팽창은 오히려 심해졌죠.

이쯤 되면 단순히 "변이 딱딱하다"는 수준이 아니라,

장의 작동 방식 자체가 변해버린 건 아닌지 의심할 수밖에 없습니다.

처음에는 수분과 섬유질 부족이 원인이라 생각했습니다.

"물도 하루 2리터 마시고, 채소도 많이 먹었어요."

하지만 변비 간격은 그대로였습니다.

만약 원인이 단순했다면, 몇 주 안에 개선 조짐이 보여야 합니다.

그런데 변화가 없습니다.

"혹시 제 장이 스스로 움직이는 힘을 잃은 건 아닐까요?"

변을 만들고 내보내는 ‘자율 수축력’이 사라졌다면,

단순한 생활 습관 교정만으로는 회복이 어렵습니다.

문제는 더 깊은 곳에, 장벽 안쪽의 신경망과 근육,

그리고 그 리듬을 조율하는 호르몬 회로에 있을 수 있습니다.

저는 이 상태를 ‘페달이 빠진 자전거’에 비유합니다.

원래 장은 장 신경총과 장 근육이 자율적으로 수축·이완하며 변을 이동시킵니다.

그런데 매일 강한 화학 자극으로만 움직이다 보면,

장은 스스로 페달을 밟는 법을 잊습니다.

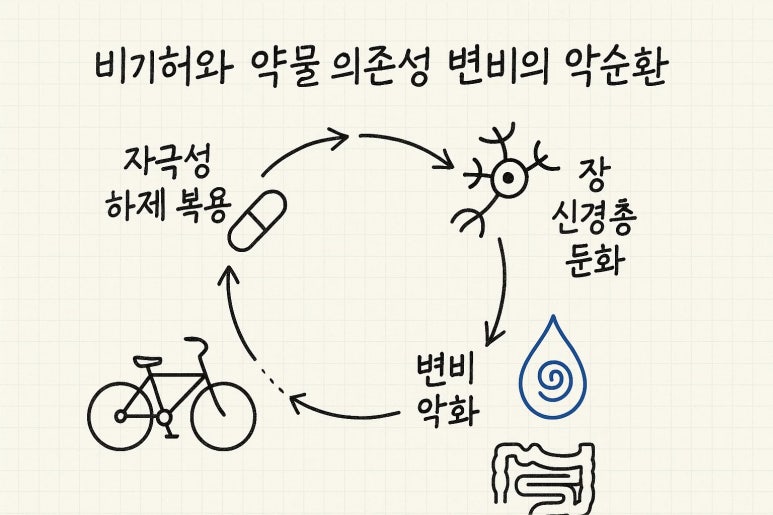

한의학적으로는 이 상태를 비기허(脾氣虛),

즉 장을 움직이는 기운이 약해진 상태로 봅니다.

비의 운화 기능이 저하되어 장기(腸氣)가 불통하고,

수분 대사가 원활하지 않아 변이 건조해집니다.

비기허 치료의 핵심은

장의 기운을 보강해 스스로 움직일 힘을 되찾게 하는 것입니다.

이를 위해 인삼, 백출, 복령, 감초를 중심으로 한

사군자탕 계열의 처방을 응용합니다.

변비가 심하면 망초, 대황을 소량 병합해

기운을 보하면서도 막힌 길을 열어주는 공보병행(攻補竝行) 전략을 씁니다.

복부의 냉증과 기운 저하가 함께 있으면

건비온중탕류를 선택해 비위의 온기를 회복시킵니다.

침치료는 족삼리, 천추, 관원혈 등을 사용해

장 신경총을 자극하고 장 운동성을 촉진합니다.

또한 복부 온열 요법과 복식호흡을 병행해

배변 리듬을 되살립니다.

이런 패턴은 특정 개인만의 문제가 아닙니다.

장기간 자극성 하제를 복용하면,

장의 근육과 신경은 점점 외부 자극에만 반응하게 됩니다.

결과적으로 약물 의존성은 심해지고,

가스·복부팽만·체중 증가 같은 부수 증상이 나타납니다.

해결책은 단순히 ‘변을 보게 하는 것’이 아닙니다.

장에게 페달을 다시 달아주는 과정입니다.

약물 사용을 점진적으로 줄이면서,

장의 기운을 보강하는 한약, 장 신경망을 깨우는 침·뜸,

규칙적인 배변 리듬과 복부 호흡 운동을 함께 적용해야 합니다.

"약을 안 먹으면 며칠씩 변을 못 보는 경험, 혹시 있나요?"

그렇다면 지금이, 장의 페달을 되찾을 첫 번째 시점일 수 있습니다.